2015年、従業員数50人以上の企業に対してストレスチェックが義務化されました。

あれから10年。2025年には、50人以下の事業所に対してストレスチェック義務化を含む改正法が成立しました。法改正により、全ての事業所がストレスチェックの義務を負うことになります。2028年には実施される見込みです。

段階的な措置がなされる可能性が高いとは思いますが、少しずつ準備を始めておく必要があります。

ここではストレスチェックとはどのようなものか?

導入のステップを簡潔に解説します。ぜひ最後までご覧いただき、参考にして下さい。

ストレスチェックって何?

ストレスチェックとは、労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスを溜めすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらたり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための取り組みです。

労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することが目的であり、誰がメンタルヘルス不調になっているのか?を探し出す(スクリーニング)目的ではありません。

職場の問題点の把握が可能となり、職場改善の具体的な検討に繋がる。

労働者のストレスが軽減され、職場改善が進むことで、労働生産性向上など、経営面でのプラス効果も期待されます。

2015年より、労働者が50人以上いる事業所では、1年に1回全ての労働者に対してストレスチェックを実施することが義務付けられています。

ストレスチェック制度を実施することを宣言しましょう

ストレスチェックを導入することが決まったら、まず事業者はストレスチェック制度を実施する旨の方針を示しましょう!

これは、企業としてメンタルヘルス対策を強化したい意向を全社員に伝え、ストレスチェックに理解と協力を促す目的です。

①ストレスチェックの意義

②実施期間・受検方法

③個人情報の管理

④匿名化した分析結果について

①ストレスチェックは労働安全衛生法で定められた、法に基づく制度であることも根拠として入れると良いです。ストレスチェックは任意のため、社員さんに目的や意義を理解してもらい、受検に繋げることが必要です。

②所要時間や、就業時間に含めるか否かも具体的に明記すると不安軽減につながります。

③個人情報の取り扱いを明確にし、回答内容や個人情報の保護を厳守していることを伝えることが重要です。上司や同僚に結果が伝わることはない、結果によって不当な扱いを受けることがないことを明記しましょう。ストレスチェックの結果は個人宛に通知されるため、本人の同意なしに事業所に提出することも禁止されていますので、その旨も明記しましょう。

④ストレスチェックの結果を集団分析に活用することで職場改善に繋げることができます。個人が特定されない状態で分析結果を使用することも予め伝えておきましょう。分析対象人数が10人以下の場合は、本人の同意が必要となりますので、注意してください。

案内文はメールや書面配布での通知に加え、掲示板の活用など、社員が容易に目にできる工夫をしましょう。

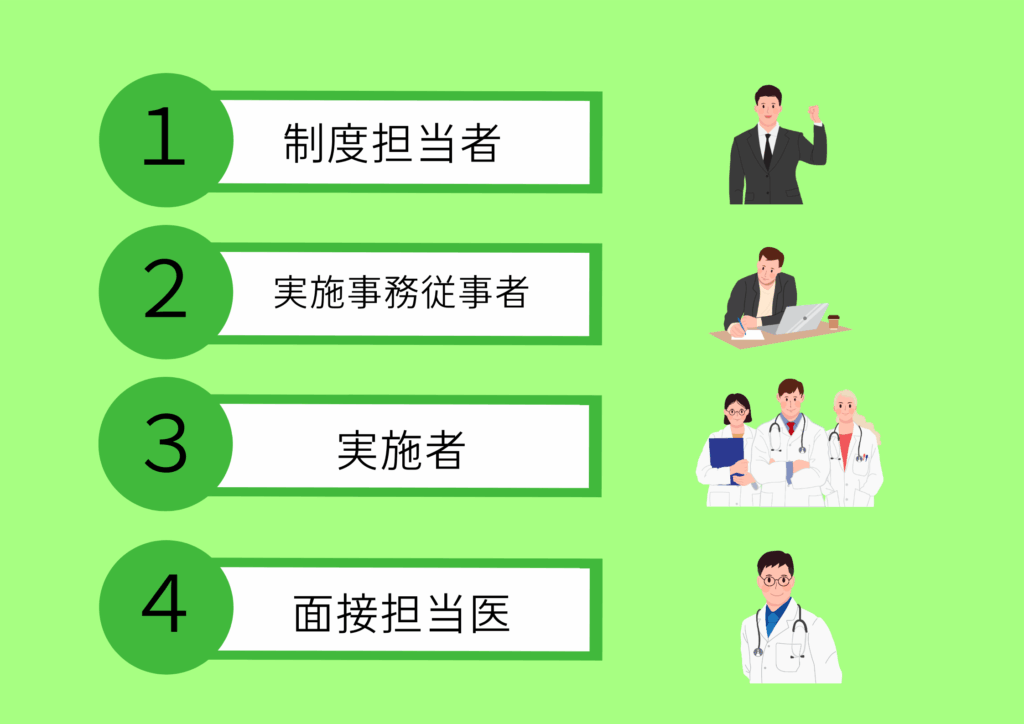

役割分担を決めましょう

・制度全体の担当者

事業所において、ストレスチェック制度の計画づくりや、進捗状況を把握、管理する人。衛生管理者、メンタルヘルス担当者など。人事権をもつ人が担うことで、職場改善がスムーズになることも有り。

・実施事務従事者

実施者の補助をする人、質問票の回収、データ入力、結果送付など、個人情報を取り扱う業務を担当する。

注:人事に関する権限をもつ人(社長、専務、人事部長など)は不可!

・ストレスチェックの実施者

国家資格をもった人から選ぶ必要がある。多くは外部委託。産業医がいる場合は、共同実施者になってもらうのが望ましい。

・面接指導を担当する医師

→50人未満の事業場は、地さんぽを利用できる。

衛生委員会(または衛生懇話会)で実施規程を決めましょう

労働安全衛生法により、労働者が50人以上の事業場は業種に関係なく、衛生委員会を設置し、毎月1回以上委員会を開催するようにしなければなりません。

労働者数10〜49人の事業所では、安全衛生懇談会(懇話会)を実施し、安全や衛生に関する労働者の意見を聞く機会を設ける必要があります。

安全衛生委員会には、総括安全衛生管理者または事情の実施を統括管理する者、衛生管理者、産業医、衛生に関し経験を有する者が委員として参加します。

安全衛生懇談会の参加者は特に定めはありませんが、社員の中で幅広い人材を参加させることが望ましいです。ストレスチェックの実施規程を決めるにあたっては、人事、労務、または総務の担当者、安全や衛生に関し経験を有する社員に参加してもらえると良いです。受検率を高めるためにも、管理職だけでなく、現場の意見も交えながら進めていくことが望ましいです。集団分析の結果や職場改善についても懇談会で話し合うことが重要です。

《話し合う必要がある事項》

1.ストレスチェック制度の目的は何か、周知はどうするのか?

2.ストレスチェックは誰に実施させるのか?

→医師、保健師、研修を受けた看護師、歯科医師、精神保健福祉士、公認心理師から選ぶ必要があります。

3.ストレスチェックはいつ実施?どんな質問紙?高ストレスの人をどう選ぶのか?

→年度初め、年度末、繁忙期を避けた時期が望ましい。

→国が推奨する57項目質問票がお勧め。紙で行うのか、システム利用するのか?

→合計点か素点換算法(←お勧め)

4.ストレスチェックの結果、集団分析はどのようにするのか?

10人未満の部門は全員の同意がない限り、集団分析はできません。10人以上の部門、または職場全体での集団分析を職場改善に活かすことが大切です。

5.受検の有無の情報の取り扱い

→ストレスチェックの受検の有無の情報については、個人情報という取扱いにはなりません。事業者に提供することは可能です。ただし、どのような目的で最終的な受検の有無の状況を事業者に提供するのか、不利益な取扱いにつながらないようにすることなどについては、衛生委員会等で調査審議を行い、社内のルールとして決めておいていただくことが望ましいです。(Q5−3https://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou/qa/)

6.ストレスチェックの結果の記録と保存

→実施者または実施事務従事者が5年間保存します。

7.面接指導の利用目的・方法、集団分析結果の利用目的・方法

→社員が面接指導を希望する場合、実施者、実施事務従事者などに申し出ます。

50人未満の事業所で産業医がいない場合は地域産業保険センター(地さんぽ)も利用できます。

→集団分析結果は個人の結果が特定されないものとし、必要に応じて職場環境改善のための措置を行います。社員は措置の実施に協力する必要があります。

8.面接、集団分析の情報開示など

→情報開示の手続きを明示する。本人の個人データは開示しなければならないが影響がないか慎重に考える必要がある。(Q16−4https://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou/qa/)

9.面接指導、集団分析の情報取り扱いに関する苦情の処理方法

→苦情申し立てする方法を明記する。

10.社員がストレスチェックを受けないことを選択できること

→受検は任意です。受けない社員に不利益な扱いをしてはいけません。

11.労働者に対する不利益な取り扱いの防止

→ストレスチェックの受検の有無、結果、面接指導、それらに伴い、解雇や退職勧奨など不利益な取り扱いをしてはいけません。

実施規程を決めましょう

話し合いで決まったことを実施規程に入れていきましょう。

こちらのテンプレートを使って作成するのが便利です。

事前の準備はここまで出来ればOKです。

ストレスチェック導入の初年度は体制づくりに時間と労力がかかります。

次年度以降は、実施規程の通りに運用していくだけです。

厚労省の「こころの耳」Eラーニングもご参照ください。

ご相談増えています

くらしま心の相談室では、以下のような相談が寄せられています。

- 「ストレスチェックについて知りたい」

- 「どこに委託すればいいのか分からない」

- 「社内の理解が進まないので説明用資料がほしい」

▶️ ご希望に応じて、御社の規模・状況に合わせたご提案が可能です。

以下よりお気軽にお問い合わせください。